血液検査でみる、体の酸化の指標

からだの酸化のはなし。

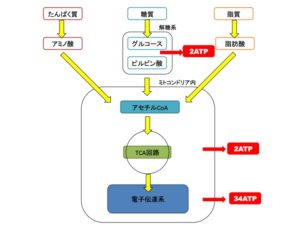

私たちのからだでは日々活性酸素がうまれています。

ミトコンドリア内で栄養からエネルギーを生み出す時に発生する活性酸素。

もちろん、この活性酸素に対する体の機能も備わっていますが

除去できないほど活性酸素が発生すればからだを攻撃します。

活性酸素によって細胞膜が攻撃されれば、細胞内外の物質の出入りに影響がでます。

栄養を細胞内に届けたくても入らない、なんてことも起こる。

細胞膜についてはこちらも参考に。

魚がからだに良い理由

血液検査で体内の酸化度合いの指標にするのは

・尿酸

・間接ビリルビン

まず尿酸。

尿酸は多ければ痛風になりますが、低ければ大抵スルー。

でも尿酸も立派な抗酸化剤なんですね。

4以下では、ちょっと体内の抗酸化力が弱いかもしれない

結果、体内の酸化はどうかな?と考えます。

![]()

そして間接ビリルビン。

ビリルビンは、赤血球が寿命を迎えて分解された時に血中に流れてくる物質。

本来であれば、それは肝臓で代謝される仕組みです。

赤血球から流れ出てきたビリルビンを、間接ビリルビン

肝臓で処理済みのビリルビンを、直接ビリルビンと言います。

ビリルビンといえば、黄疸です。

肝機能が落ちてビリルビンが処理できず脂肪内に蓄積すると皮膚の色が黄色くなる。

出産経験のある方なら知っている方も多いでしょうが

生まれたばかりの赤ちゃんも肝臓の機能がまだ未熟で一時的に肌が黄色くなったります。

うちの息子も光線療法を受けました。

ビリルビンは基準値内であればスルーされますね。

でも分子栄養学的に、深読みしてみると

間接ビリルビンが増えているのは

赤血球の細胞膜が壊されて中のビリルビンが流れ出ているのかも?

細胞膜を攻撃するのは活性酸素は多くて酸化が進んでいる?

と考えます。

指標の数値は0、6。

間接ビリルビンの項目がない時

(総ビリルビン)ー(直接ビリルビン)=(間接ビリルビン)になります。

![]()

この場合、0、8ー0、2=0、6ですので

酸化がちょっと気になりますから

日頃の生活習慣や食生活などを聞いて、体の酸化度合いを考察します。

除去できないほどの活性酸素が増えてしまう要因というのは

・ストレス

・たばこ

・紫外線

・激しい運動

自分の体の酸化が気になる方は

その要因を減らしながら、抗酸化ビタミンACEをしっかりとること。

この辺りのビタミンはやっぱり色のきれいな野菜、果物に豊富です。

知り合いに毎日10キロ走っている、という人がいます。

肌がカサカサなのは紫外線だけでなく、活性酸素の影響もあるのかなあ?

と、気になってしまいます。

運動が悪影響にならないように、体の酸化対策もしてほしいなって思います。

仕事で忙しくなるのがわかっていたり

風邪などで体調が悪いというように

体にストレスがかかるのが予想できるときは

意識的にビタミン豊富なものと食べるとかサプリをとるとか

その後ゆっくりのんびりする時間をちゃんと確保するとか。

活性酸素が日々生まれているならば

抗酸化も日々行わなければなりません。

活性酸素は体のサビ、なんていいます。

サビって要するに老化です。

健康だけでなく美容のためにも体の酸化は最小限に。

LINE @ でもからだや栄養にまつわるお話やセミナー情報などお伝えしています。

募集中のオンラインセミナー

1/19(日) 今日から使える♡ 栄養PLUS+α 〜キッチン分子栄養学編〜

2/16(日) からだとこころのアンチエイジング 栄養PLUS+α 〜ビタミン&ミネラル分子栄養学編〜

3/15(日) 腸内環境が変わると人生が変わる?! 栄養PLUS+α 〜腸内環境編〜

3/29(日) 血液検査から読み解く健康 栄養PLUS+α 〜血液リーディング編〜

募集中のイベント